合肥师范学院行知美术馆里,徽派版画经典作品《环翠堂园景图》正经历着一次时空穿越。

“此刻展现在各位眼前的,不仅是一幅明代园林版画,更是一部刻在木板上的徽州文化基因图谱”。

灯光渐亮,身着靛蓝扎染衬衫的郭益出现在解说席。作为安徽省江淮文化名家青年英才、合肥师范学院美术与设计学院副教授、教工党支部书记,她正围绕这幅古徽派版画的主题、构图、刀法,为观展的学生们解析着400年前的工匠智慧。

非遗圈里的“教坛新秀”

2015年,怀揣着对传统艺术的热爱,郭益走上了美术教室的三尺讲台。从此,木刻刀、油墨滚成为了她的随身之物,这位善于“玩刀”的老师也把全部精力投入到版画教学的基本功打磨中。

作为“国油版雕”四大传统艺术门类之一,版画具有极高的艺术价值。但当它进入现代教育体系,教学却面临着多维度的挑战,对于这点,郭益深有体会。“太用力怕伤了板性,不用心又显不出纹理”,如何进行合理的教学改革,是她持续思考的课题。

教理论、练技法、感文化,为了站稳讲台,郭益不断总结,设计了“三阶段渐进教学法”——临摹经典画谱训练刀法、解构建筑纹样参悟章法、转化生活素材激活创新。短短3年的时间,《版画基础》这门传统专业课,便成为安徽省级示范课程,郭益也获评“省级教坛新秀”。

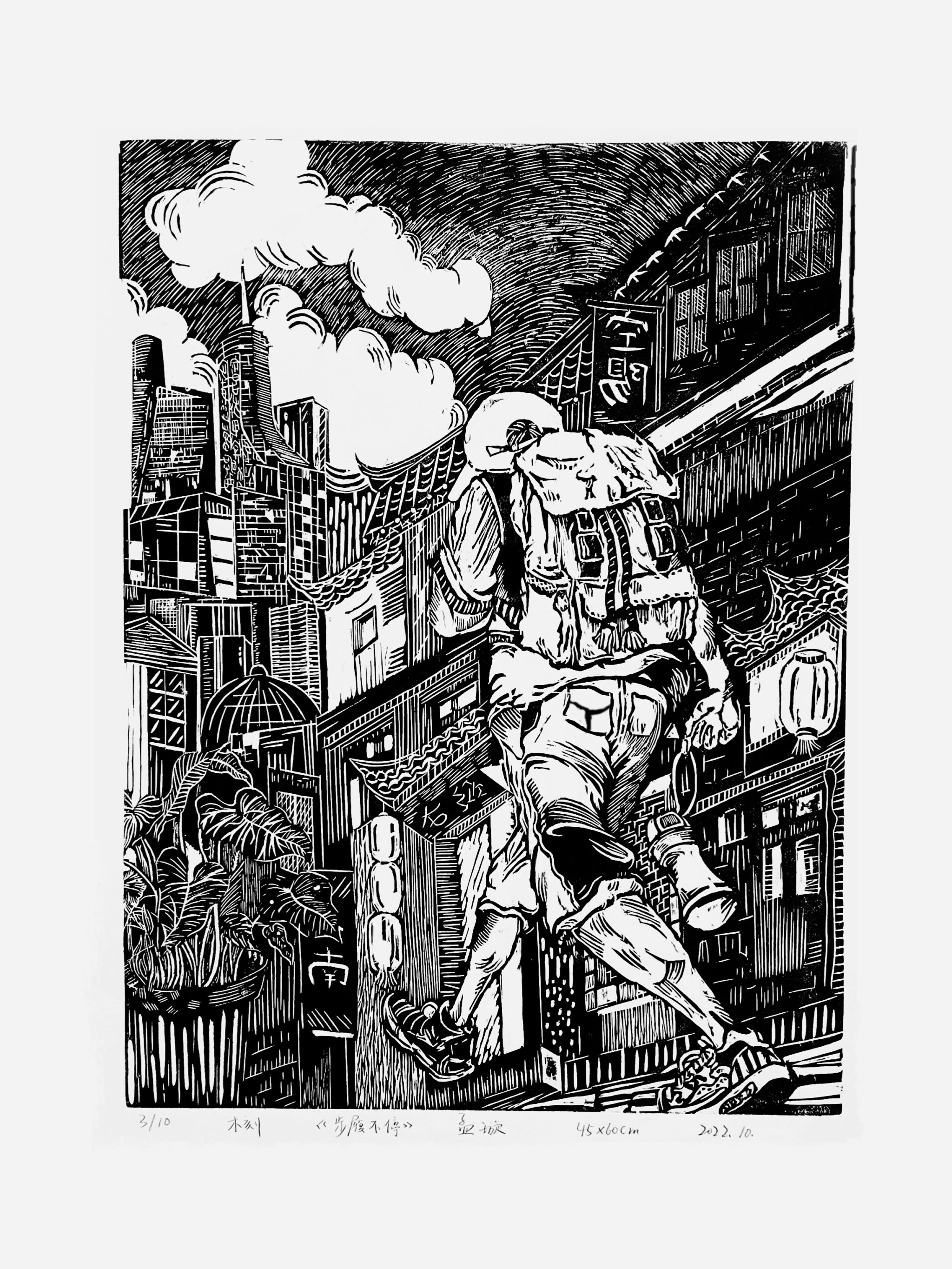

“要把版画作业当成时代切片来做”,这句话郭益常在课堂上说。“完成这个青年人的局部图案之后,我感觉自己实在刻不下去了”,21级美术学专业孟璇介绍起自己的作品,“向郭老师求助后,她亲自改刀,指导我在人物背景中加入马头墙与高楼大厦的拼接元素,并重新命名《步履不停》,你看,承前启后的时代感瞬间就有了”,重新立意的作品获得安徽省大学生艺术展演专业组一等奖并成功入选第八届安徽省美术大展,孟璇也成为近年来美设学院第一位以在校生身份入选安徽省美术家协会会员的大学生。

“艺术作品不仅要有意思,更要有意义”,在郭益的课堂上,每个创作困局都是破茧契机。从作品亮点塑造到时代主题呈现,她指导的学生版画作品多次入选安徽省美术大展、安徽省大学生作品展等省级专业比赛,学生累计获得省级荣誉百余项。

打开学校学习通平台,视频里的郭益正在示范黑白木刻版画。“跟着学习通里面的版画课程反复临摹4遍,我的作业终于完成了”,22级美术学专业朱莉娜说道。

为了让零基础的学生系统掌握版画技艺,郭益将传统技法拆解为5大知识单元、33个教学节点,构建出梯度分明的线上课程体系。课程上线以来,课程累计收获14万次浏览量。将传统工艺精髓与智慧教学手段深度融合,在一次次的创新实践中,郭益斩获安徽省本科师范院校教师智慧教学大赛、首届长三角师范院校教师智慧教学大赛等多项重量级奖项。

左手紧握着明式雕刀,右手敲击着智慧教学的电子屏。在郭益的讲台上,传统的刻板技法悄然变成了学生们持续追捧的网红课,让东方美学在校园云端迸发新生。

工作室里的“传承工匠”

推开版画工作室的门,松节油与木屑的气息裹着暖黄光晕漫出来,郭益正在雕琢一方木板,旁边的丝网印刷台上晾着前几日完成的作品——这个画面,她已在时光中镌刻了整整十年。

早在1985年,著名版画家周芜先生便在学校创立了全国首家以徽派版画艺术为研究主题的研究机构——徽派版画艺术研究所。三十多年后,郭益接过传承火种,成功申报安徽省中华优秀传统文化传承基地。

“守着徽派版画这杆旗,我常想:六百年前的老祖宗能把刻刀磨得发亮,我们这代人凭什么守不住?基地有了,如何传承?老底子不能丢,新路子也得闯”。

作为新一代传承基地的“主理人”,郭益立足徽派版画主题,先后主持安徽省哲学社会科学规划项目1项,安徽省高等学校科学研究重点项目1项,安徽省质量工程项目3项……在众多研究与探索中,郭益不断尝试为传统技艺注入全新维度。

《六尺乾坤》是郭益徽派版画的得意之作。为表现六尺巷里“恭谦礼让”的处世哲学,她将建筑年代数据转化为精密网点,通过七层套色丝网叠印出时空交织的巷道图景。

“80目丝网叠印出康熙年间的青砖肌理,300目高精度网版勾勒出现代的水泥质感。古人在六尺巷丈量出精神疆界,我们要用网距重新编织这种文化张力”,在郭益看来,不足1平方米的方寸之地,需要展示的却是传统文化的乾坤之景。耗费422个小时之后,这幅丝网版画成功入选安徽美术大展,并荣获画展最高奖项。

还原历史现场、阐释当代价值、隐喻未来传承,郭益在一次次研究与创作中完成了徽派版画的范式突破。

“艺术语言的突破需要人文的温度交融”,创作之余,郭益也多次受邀参加活动,在不同场域传播版画艺术。

2024年盛夏,台湾大学生徽文化夏令营开营,67名来自宝岛的师生参访合肥师范学院安徽省中华优秀传统文化传承基地。郭益精心策划了一场“文化基因解码”课程,通过沉浸式工作坊开启了一场两岸间木刻版画的对话。

一刀一刻是传承,一笔一画是精神。从选稿时的文化辨认,到运刀时的力道把控,再到拓印时的呼吸同步——海峡两岸的掌纹在温润的木纹里相遇,刻刀起落间,版画的技艺化为连通两岸文化交流的密码:这头是祖传的老手艺,那头是血脉里断不开的藤。

时光里的“文化摆渡人”

踏进太行山、黄山等大山深处的村落,郭益带着学生探寻自然与人文的融合。写生过程中,她鼓励学生从民居结构、村落布局、乡土风貌中汲取创作灵感,并通过作品再现地方文化特色。

2023年,在首届安徽省(鸠兹)小版画作品展的激烈角逐中,郭益的力作《春到大湾村》以独特的人文视角斩获最高奖项。这幅作品创作灵感萌发于她在安徽省六安市金寨县大湾村的实地写生。

不同于常规的脱贫主题的叙事框架,郭益独辟蹊径,将镜头聚焦于精神与物质的双重蝶变——画面中,春意灼灼的映山红旁,“大湾农民大舞台”的标识棱角分明,细腻的刀法和灵动的构图勾勒出一幅乡村振兴的生动图景。

“每一代人都是一把刻刀,在时光的木板上留下新的释义”,郭益将这些承载着岁月痕迹却又焕发新活力的文化基因,巧妙地融入到徽派版画创作之中。

十年磨一剑。从教室到工作室,从工作室到一个个村落,教学大纲改了8版、论文攒了20万字、刻坏的木板能铺满半个操场……郭益的十年,是专注版画教学、科研和专业实践创作的十年。从“教坛新秀”成长为“安徽省江淮文化名家青年英才”,她将最珍贵的文化印记镌刻在一批又一批年轻的生命里。

“郭姐,我拿到安徽青年五四奖章了”,短短一行字让郭益的眼眶微微发热。2016届毕业生朱金凤颁奖典礼结束后第一时间将好消息与郭益分享。十年间,从生涯规划到职场抉择,从家庭发展到人生困惑,朱金凤人生每个重要时刻都会与这位曾经的老师通上电话。那些午夜时分的通话记录里,藏着一个优秀毕业生对人生引路者的永恒信赖。

“学生就像一块块梨木板,有人纹路深要慢慢引导,有人底色亮要轻轻着墨。人生和传承老手艺一样,既要留得住传统的刀痕,也能刨得出新生的木纹”,说这句话时,郭益正指导学生为学校70周年校庆创作纪念版画。令人意外的是,主视觉元素不是校门或logo,而是三个校区建筑中提取的砖石肌理。

“这些被无数师生抚摸过的墙面,才是真正的时光刻痕”。(宣传部:郭子淳 戴玉佩)